Das organische Sediment Torf war für die Entwicklung des Stadtteils Findorff von großer Bedeutung. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde es als Brennmaterial verwendet. Um den im größer werdenden Bedarf im wachsenden Bremen zu decken, wurde er insbesondere aus dem umliegenden Teufelsmoor importiert, das zu jener Zeit durch Jürgen Christian Findorff kolonisiert wurde. Über ein angelegtes Netz an Kanälen transportierten die neuen Siedler:innen das Brenngut auf Torfkähnen nach Bremen, wo sie es an den dazu errichteten Torfhäfen verkauften.

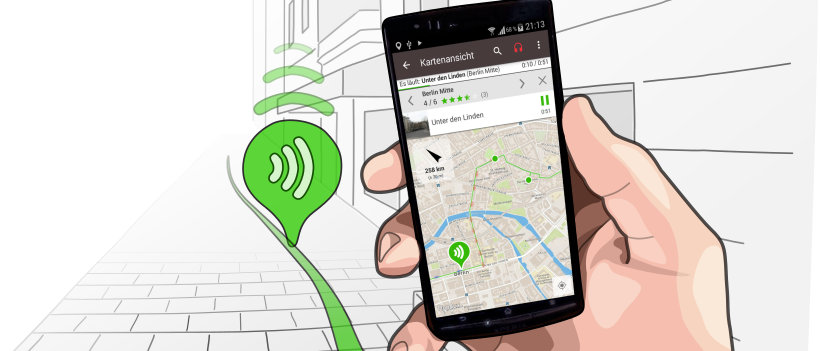

Heute wird Torf als Brenngut nicht mehr verwendet und der Findorffer Torfhafen wird nicht mehr zum Handel gebraucht. Angefangen beim Namen des Stadtteils, der nach dem Moorkolonisator benannt ist, lassen sich bis heute weitere Spuren dieser Zeit im Stadtteil finden, die ihn noch immer prägen. Auf dem Audio-Walk kann man einigen davon nachgehen und selber entdecken.

Für den Audio-Walk verwendete Literatur

Bürgerverein Findorff e.V. (Hrsg.) (1982): 1902 – 1982. 80 Jahre Bürgerverein Findorff e.V. Bremen: Hanseaten Druckerei.

Klatte von Ohlen, E. / del Mazo, G. (1998): Begegnung und Poesie. Findorff-Markt Bremen. Bremen: Verlag H.M. Hauschild GmbH.

Kulp, Hans-Gerhard (2012): Die Natur des Teufelsmoors. In: Konukiewitz, W./ Weiser, D. (Hg.) (2012): Die Findorff-Siedlungen im Teufelsmoor bei Worpswede. Ein Heimatbuch. Bremen: Edition Tennen,11-40.

Müller-Scheeßel, Karsten (2020): Jürgen Christian Findorff und die kurhannoversche Moorkolonisation im 18. Jahrhundert. Fischerhude: Atelier im Bauernhaus.

Rabenstein, Peter (1982): Jan von Moor. Fischerhude: Atelier im Bauernhaus.